乗ってるとどんどん首が上がって、頭が近づいてくる馬が居る…!手綱は短くなるし、バランスも崩れるし怖いなぁ。どうにかならないの?

そんな悩みにお答えします!

初心者の方にとって、難しいタイプの馬はたくさん居ます。中でも特に難しいだろうなと感じるのが、首が上がっていくタイプの馬です。

今回はそのような馬が首を上げていく理由と、その対処についてお話ししていきます!

また、首を振る馬、首を下げる馬については、こちらの記事で解説をしています。合わせてご覧ください。

この記事のもくじ 閉じる

どうして首を上げるのか

結論だけ言うと、馬が首を上げる理由は「首を上げた事で、過去にショックから逃げられたから」です。

もちろん、もともとの骨格から既に頭の位置が高い馬もいるでしょう。

ですが、問題行動として首を上げる馬は、この可能性が高いです。

例えば、頭を高く上げたら怖いシャワーをかけられずに済んだとか、洗い場で立ち上がったら繋がれていたチェーンがちぎれて自由になれたとかですね。

首を前に出す度に強く引っ張られた馬も、頭を上げる馬になる事が多いです。

首を上げる馬の対処

このような馬に乗った時に僕たちがするべき対応は、口へのショックを限りなく小さくする事です。

一度、口へのショックに対して恐怖を覚えた馬は、小さい刺激にも過剰反応をする事があります。なので、ハミを強く引っ張るなどの行為は確実に危険を招きます。

首を下げてくる馬は手綱が引っ張られるので、強く引き返せる分、乗り手の命綱として手綱を使う事が出来ましたが、首を上げてくる馬に対しては禁止行為です。

それが、手綱に頼ってバランスをとる初心者が、このタイプの馬を苦手にする理由です。

具体的な方法

それでも乗れるようになりたい場合、気をつける項目は以下の通りです。

- 手綱は短く持つ

- 指先の感覚に集中する

- 加速に対抗できる体勢を作る

- 自分が余裕を持てるスピードを守る

- 馬上では小さい随伴を心掛ける

解説していきますね。

言ってる事がいきなり違うじゃないかと思った方もいると思いますが、これは本当に守ってほしい対策の1つです。

僕たち人間の腕は、肩から伸びています。肩は馬の上にあります。となると同じ1mの長さの首だとしても、首を下げているより起こしている方が、馬の頭は乗り手に近づくんですね。

頭が近づいているという事は、ハミの場所も近づいてるという事になります。なので、正しい手綱の長さ自体はとても短くなるんですよ。

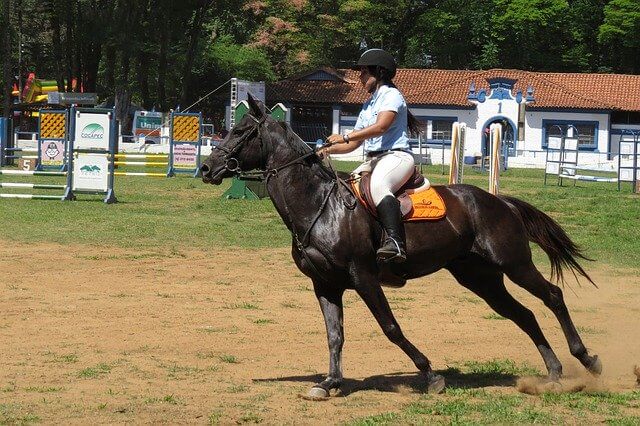

写真は障害馬術の走行中のものになりますが、初心者の方からすると、こんな長さで手綱を持つなんて想像もつかないでしょう。ですが、これで正解なんです。

あらかじめ、手の平を合掌のように合わせた状態で、左右の腕を押し付けても、何も音は鳴りません。ですが、手の平を離したところから腕を押し付けると、拍手の音がなりますよね。(解説動画03:55参照)

これと同じように、手綱を緩めてハミと口の間に遊びを作ってしまうと、引っ張った時に馬にショックを与えてしまう事になります。それを防ぐために、ハミを添える程度に手綱は短く持っておかなければなりません。

でも、手綱を短く持ったら、それこそ馬の口の引っかかりが強くなってしまうのではないか。そう考えるのはいたって普通です。

ですがそれは、指先の握りの強さを調整する事で解決できます。

仮に手綱を、薬指の先にかけていたとしましょう。

拳の大きさにもよりますが、拳のグーパーをする事で、薬指の先端は大体小指1本分くらい移動します。短く持っていても強く拳を握らなければ、手綱の長さを調整し、ハミのかかりは軽減する事が出来るんです。

もし良ければ、拳を開いた状態で、自分の口の端に薬指をかけてみて下さい。

そして、そのまま拳を閉じていきましょう。小指1本分という拳の開閉が、どれだけ口への圧に影響するかが分かると思います。

「手綱を短く持つ」と「手綱をきつく持つ」は、似ているように思えて全く違う言葉です。

常に一定の口のかかりになるよう、指先の圧力センサーを意識してみて下さい。

手綱の長さが安定していて、指先で圧力の調整が出来ても、発進と同時に体が後ろに置いていかれたら全体重が口に掛かってしまいます。

なので、座り方や軽速歩での立ち方を意識して、加速に対抗できる姿勢を作りましょう。

このまま解説したいところですが、あいにくとても長くなってしまいますので、詳細はこちらの記事にまとめています。手間ではありますが、興味のある方はぜひご覧ください。

どんなに加速に対抗する姿勢を作っても、それ以上に馬が速かったら、姿勢は崩れてしまいます。

また、「速い」というだけで、やっぱり僕たちって緊張して力が入るんですよね。そうすると手綱の長さを調整する余裕が無かったり、知らないうちに手綱を強く握って馬に負担をかけてしまいます。

なので、ギリギリ大丈夫かなという速度ではなく、気持ちに余裕を持てる程度の速度で練習をしていきましょう。

もちろん元々のスピードがゆっくりの馬の方が良いですが、もしどの馬も速いという場合は、こちらの記事を参考にして歩度の調節をしてみて下さい。

少しだけ難しい話ですが、口が敏感な馬は、馬の動きに逆らわない随伴運動を特に意識する必要があります。

例えばショックを与えないようにと拳をジッとしておいた場合、馬の顔が前後する度に手綱が緩んで張ってを繰り返すわけです。そうすると、口に何回もハミが当たるようになり、僕たちの考えとは逆効果になってしまうんですね。

じっとするのではなく、馬に合わせて小さく随伴するのがポイントです。これは拳だけでなく、座ってる時の腰の運動や、軽速歩の立つ座るなども同じです。

大きく動けば動くほど、逆に馬に噛み合わなくなりますし、僕たちの動きのブレも大きくなります。あくまで「小さく」動く意識をしましょう。

まとめ!

今回は首を上げる馬の特徴と、僕たちが出来る対策について解説しました!

首が上がる馬も、乗り手に嫌がらせをしたくて頭を起こしているわけではありません。苦痛から逃げようとその姿勢をとっている場合が多いです。

僕たちが馬に頼らず、自分で姿勢をとれるようになる事で、馬の負担を軽減してあげましょう。

ご覧いただき、ありがとうございました!