正反動をする時に馬がどうなってれば良いのか、乗り手がどう随伴すれば良いのかは分かったよ!もう正反動は出来る?

そんな疑問にお答えします!

ここまで来たらあと少しです!今回は、正反動時の姿勢のポイントや注意点について解説しますね!

これまでの記事はこちら!

この記事のもくじ 閉じる

前回の復習

前回の記事で僕は、正反動の随伴のポイントをいくつかお話ししました。

中でも特に重要だったのが、「上下の反動を前後の反動に変換する」でしたね。

背骨は縮まないから、上下に随伴は出来ない。フラフープをする時のように、前後の随伴にエネルギーの方向を変換してしまおうという内容でした。

ですが、馬が人間に気を遣って走り方を変えてくれるわけではありません。となると、その変換は僕たち乗り手の工夫で行わなければいけません。

ここからはそれを考慮した上で、僕たちの姿勢について、いくつかポイントを挙げていきます。

なお今回の内容は、基本姿勢を踏まえた上でのものになっています。前回もオススメしましたが、こちらの記事も合わせてご覧いただければと思います。

正反動時の姿勢のポイント

今回紹介するポイントは全部で6つです。

- 足のバネを無くす

- 初心者は鐙を伸ばす

- 股関節だけしっかり鞍につける

- 腹筋や背筋は固める意識をしない

- 背中の揺れを山なりに考える

- 下腹を前後させるイメージ

1つずつ解説していきましょう。

正反動において特に大事なのが、自分から跳ね上がる原因を作らない事です。

体が硬い、手が上がっているなど、反動を増幅させてしまう体勢はあまり作りたくありません。

中でも特に難しいのが、足のバネを作動しないようにする事です。

足首やふくらはぎの筋肉、膝など、足には僕たちのバネになるとても強いパーツが多数存在します。

ですが、それを作動させてしまうと、体が浮き上がってしまう原因になります。

これまで鐙の踏み方や、軽速歩での立ち上がり方を意識してきた人が、足のバネを無くすのは相当難しいです。ほとんど無意識で作動するような部位ですからね。

ですが正反動において、足のバネは必要ないと割り切ってください。軽速歩とは真逆の乗り方になります。

前回の動画の中でもお見せしましたが、足が無くても見事な正反動をこなす方もいます。

脚についてはニーパッドに添える程度の摩擦と、鐙が脱げない程度の引っかかりがあれば十分です。馬にしがみつくにしても鐙を踏むにしても、それ以上の力は入れないようにしましょう。

とはいえ、足の力を抜くのは非常に難しいです。

足を基本の位置にたたんでる段階で、力が入る人は入ります。

そういう方には、本当に安心できる馬で完全な脱力状態を体験してもらうのが手っ取り早いのですが、施設によってはそうもいきません。

そこであくまで初心者用の対策ですが、少しばかり鐙を伸ばすのも方法としては有りです。

床が離れればその分だけ足も伸びますし、足を曲げてたたむ筋肉が必要無くなる以上、自然と脱力も出来ます。

最終的には基本の位置に戻したいので、あくまで脱力を練習するうちの練習法になりますが、一度試してみて下さい。

ただこの時に「鐙を踏む!」と強く意識してしまうと、下に下がった鐙を爪先立ちにする事でなんとか指に引っ掛けようとしてしまいます。

結果、「爪先を引っ掛けておく!」と余計な力が入ります。この段階では鐙を踏む事は考えなくて大丈夫です。

正反動の練習の1つに鐙上げという、鐙を履かないでバランスだけで乗り続けるというものがあるのもこうした理由からです。

鐙という地面を踏まず、足のバネとしての作用を消す事で、胴の随伴だけで強制的に処理をさせる方法ですね。

鐙の踏み加減は、脱力した状態で馬に乗れるようになった後に練習した方が、余計な力が入らずに済むでしょう。

足のバネを無くすくらい脱力をする事が出来た。あるいは鐙を伸ばしてみた。脱いでみた。

そうすると、鐙ではない場所で自分の体を安定させないといけません。じゃないと落っこちてしまいますからね。

この時に重要になるのが、股関節だけ鞍をしっかり挟み込むという事です。

足の本当に付け根の部分から太ももの太い部分までで、しっかり鞍をホールドしましょう。

例えば常歩をしている最中に、馬が何かに驚いて横に跳ねたとします。突然の事だったので、僕たちは体がその場に置いてかれてしまいました。

軽速歩の場合は、置いてかれた分だけ鐙を踏み、体を立て直そうとするのが僕たちのやる事です。右に体が置いてかれたら右足を踏み込み、体勢を立て直すのが正解です。

一方で正反動時に目指すのは、横に飛んだ段階で鞍を挟む力を強め、そもそも置いてかれないようにする方法です。鞍に腰回りがしっかりくっついている事が求められます。

なおこの先でお話しする「正反動をしながらの内方脚や外方脚」の事を考えると、鞍を挟んでるとはいっても、なるべく股関節だけで固定できるのが理想です。

鞍のホールドに使う場所は、広くとっても膝上までにしましょう。膝下はブラブラしてるくらいをオススメします。

前回もチラッとお話ししましたが、馬の反動に対して一番柔軟に動かなきゃいけないのが腰になります。

確かに腹筋や背筋は使います。人によっては正反動をすると、筋肉痛にもなりますからね。

ですが、「固める」という言葉はちょっと違っているかなと僕は思います。

固まった瞬間、動きに付いていけなくなって余計に体が弾んでしまいますからね。

僕たちが目指すのは、揺れが50cmだろうと60cmだろうと、その揺れと同レベルに体を使って馬に負担をかけないというものです。

前回も言いましたが、「鞍からはがれない」のイメージに変えましょう。

「しっかり動く!」でも、馬以上に体を大きく使ってたらそれはそれで不安ですからね。言葉一つですが、だいぶ感覚は違うと思いますよ。

皆さんは、正反動の揺れをどの様にイメージしてますか?

と言われても、「そう聞かれて初めて考える」という人もいると思います。それはそれで良いでしょう。

ですがもし正反動の背中の揺れを、心電図みたいに尖った揺れだと考えている人がいたら、少しだけ訂正をすることで騎乗のレベルが上がるかもしれません。

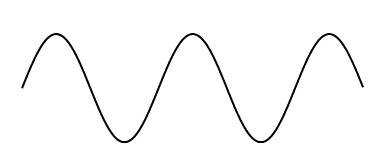

正反動の馬の背中の揺れを、画像のように波形のものとして考えてみましょう。そして、腰で同じ形を描くように随伴をしてみて下さい。

随伴の動きが緩やかになり、体を柔軟に使うというイメージが湧きやすくなります。

合わせてこれはおがわ個人の感覚ですが、正反動中に随伴をする時は、下腹を前後させるイメージを持つと分かりやすいと思います。

下腹を前後させようとすると、自然と背筋やお尻、内股の筋肉が作用し、体全体で随伴を行う感覚がつかめると思いますよ。

まとめ!

今回は前回の記事を踏まえて、馬上での随伴を考慮した姿勢作りについて解説しました!

正反動を覚えようシリーズも、ひとまずこれにて終了とします。

他にも「鐙が脱げる」や「正反動をしながらの内方脚」など色々なお悩みがありますが、それはシリーズとは別に解説させていただきます。

あくまで、「流れとして覚えるのはこれで完結」という事ですね。お付き合いいただき、ありがとうございました!

正反動は、乗馬の中でも特に難しい乗り方だと僕は思います。全身の筋肉を使う上に、筋肉の動きが直線的ではないからです。

例えば軽速歩だったら「立つ」という事だけに集中すれば良いですし、競馬の騎乗だったら馬が良い子であれば足以外はジッとしてられます。

ですが、正反動は常に体全体の筋肉をしなやかに使わなければいけません。そこが難しいのです。

ただ、正反動の練習で得る筋肉のオンオフや、体を柔軟に使うという感覚は、以降の騎乗にとても役立ちます。体全体で合わせるという考え方を知る上で、ぜひ覚えてもらいたい部分でもあります。

分からない部分があればお答えします。一緒に頑張っていきましょう。

ご覧いただき、ありがとうございました!