昔の馬関係の本を読んでたんだけど、どこにも「軽速歩」って項目がないよ?どうして?昔は無かったの?

そんな疑問にお答えします!

今回は、意外と短い軽速歩の歴史という事で少しお話をしたいと思います!

この記事のもくじ 閉じる

軽速歩は、昔から使われていた乗り方ではない

僕には昔から疑問に思ってた事があったんですよ。それは、軽速歩っていつ頃から使われるようになったんだろうという事です。

日本史でも世界史でも、戦において騎馬は大きな活躍をしましたが、昔の文献を見ても、軽速歩って項目は載ってないんですよね。

よくよく考えてみたらそうなんですよ。馬上で弓や槍などを持っている兵士が軽速歩で立つ座るなんてしていたら、照準がズレるじゃないですか。

日本競馬でも、お尻を上げて乗るようになったのは戦後の事であって、それまでは武将のように鐙を長くして馬の背中に腰を下ろして走行していたんです。

でも今の時代、軽速歩はもっとも一般的な速歩の乗り方になっているわけです。いつ頃生まれて、どのように普及したのでしょうか?

軽速歩の成り立ち

どうやら軽速歩が登場したのは、17世紀から18世紀のヨーロッパみたいです。

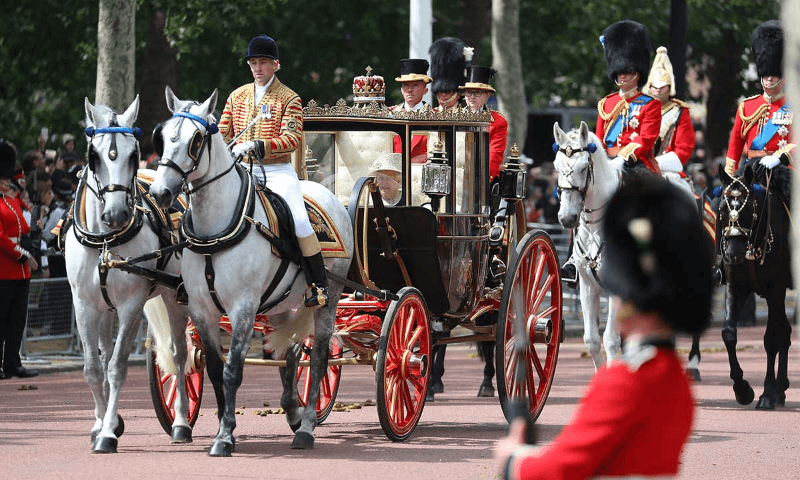

蒸気機関が開発される前、まだ長距離の交通手段として馬車が使われていた時代の話です。

皆さんがイメージする馬車は、馬車の先頭の椅子から、御者さんが馬を操縦するものだと思います。

ですが、馬車のコントロールには、もう一つの方法が存在します。馬車を引く馬に直接乗って、長距離を移動し続ける方法ですね。椅子が設置されてない馬車だったり、大砲などの馬車以外の物を運搬したい時によく使われる方法です。

当時の馬車馬ライダーには、色々と厄介な状況がありました。

・馬は荒い馬ばかり

・駈歩以上の走行禁止

・でも目的地には早く着け などです。

馬車を持てるようなお金持ちは、自分はこんなに良い馬を持っていると見せびらかしたい事から、体格の大きい、堂々とした、勢いのある馬ばかりを、好んで馬車馬に選ぶんですね。なので、総じて荒い馬ばかりだったんです。

また、事故の危険性や揺れへの配慮から駈歩は禁止です。でもお金持ちはわがままだから、早く目的地に着くように言うわけです。

案の定、馬車馬ライダーさんは困ってしまいました。早く行けって言ったって駈歩は禁止だし、この馬たちは元気だから反動も大きいんだよな。こんな長い距離を正反動してろって言ったって無理だろ…。体が持たない。といった具合です。

この時まで馬術には腰を上げて乗るという概念が無く、腰を上げたり跳ね上がったりしているのは未熟な恥ずかしい人という考え方があったんですね。

ところがある日、一人の馬車馬ライダーさんが差別化を図るために、こんな事を言いました。

「見てくれは悪いが、目的地までは最速で着くよ。」と。

どうやらそのライダーさんは、一人で馬に乗っている時間に、疲れない方法を研究していたみたいですね。最初は立ちっぱなし乗りを練習していたみたいですが、バランスを崩して尻もちをついた瞬間にごまかすように立ち直すを繰り返した結果、一歩ごとに立つ座るをすると、反動をお尻に受けない事に気が付いたようです。

これが軽速歩の始まりです。そのため軽速歩の英語は、馬車馬ライダーの英語であるポスティリオン(Postillion)からとって、ポスティングトロット(posting trot)と呼ばれるようになりました。

その後の歴史

実際に軽速歩をとってみると、体は反動を受けないし、背中の邪魔をしないから速度は速く出来るし、良い事だらけでした。

そのため、それ以降は町の馬乗りから普及していく事になります。

ただ、しばらくはやはり「汚い乗り方」と思われていたらしく、正式な技術として普及するには、とても時間がかかったようです。

先程のお話が17世紀から18世紀のもので、18世紀半ばには蒸気機関が発明されて産業革命が起きたので、戦争において軽速歩が使われた機会はほぼなかったに等しいでしょう。

日本が明治になり、外国の馬術講師を招いて馬事文化を洋式に変えていったのが1900年前後と言われています。軽速歩は、ここ100年くらいに出来たとても新しい乗り方なんですね。

少し話はズレますが、障害を跳ぶ時に体を前傾させるのも、1900年を過ぎてから開発されたスタイルになります。近代馬術の歴史って意外と浅いんですよ。

まとめ!

今回は僕の自己満足でしたが、軽速歩の短い歴史についてお話ししました。

せっかく知った知識を、一人で満足してるのはもったいないなと思い、記事にしてみました。最後まで見ていただいてありがとうございます。

時々このような、ただの小話も話していく事があります。直接お役に立つ事はないかもしれませんが、馬への知的好奇心という意味で見てくれる方は、楽しみにしていてください。

ご視聴ありがとうございました!